Ein kleiner Blick ins Zentralnervensystem eines hochreaktiven Kindes

Meine Kinder sind hochreaktiv. Damit meine ich nicht hyperaktiv oder hochsensibel. Hochreaktivität wird gerne mit Hyperaktivität (AD(H)S) oder Hochsensibilität vermischt oder verwechselt. Dabei handelt es sich um ein anderes Phänomen, welches gerade im deutschsprachigen Raum noch wenig bekannt ist.

Nora Imlau bezeichnet solche Kinder als gefühlsstark. Dr. Ross Greene widmet ihnen ein Buch mit dem Titel „ The explosive Child“. Mary Sheedy Kurcinka wiederum bezeichnet sie als „Spirited Children“. Doch was zeichnet diese Kinder aus?

Alle Kinder machen Phasen durch. Das Leben von ihnen ist begleitet von vielen Emotionen. Klar, alle Eltern raufen sich die Haare, wenn sie mal wieder Trotzanfälle haben, vor Wut toben und so traurig sind, dass sie sich einfach nicht mehr beruhigen lassen. Manchmal sind wir verzückt, wenn sie ausgelassen lachen, kichern und gibbeln oder sind genervt nach einem langen Arbeitstag, wenn sie vollkommen überdrehen und vor lauter Albernheit überhaupt nicht mehr ansprechbar sind. All dies sind völlig normale Situationen, die alle Kinder erleben. Und dann gibt es Kinder, die all diese Gefühle dann noch einmal extrastark fühlen. Immer. Hochreaktive Kinder stellen ihre Familie und ihre Umgebung vor große Herausforderungen und verlangen einem viel ab. Dabei sind sie aber auch häufig selbst extrem herausgefordert.

Hochreaktive/gefühlsstarke Kinder zeichnen sich aus durch:

- Intensive Gefühle

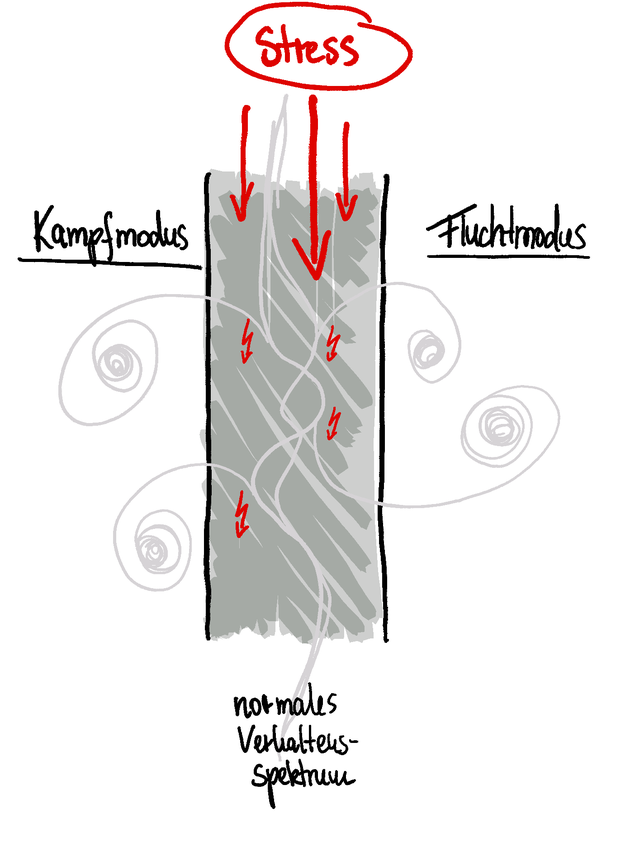

Kleinigkeiten gibt es in ihrer Welt nicht. Sie können sich einfach über alles aufregen. Das kann sich dann ganz schnell zu einem unvorstellbaren Wutausbruch (Kampfverhalten) entwickeln und ihr Umfeld zur Verzweiflung treiben. Andere wiederum verfallen eher in eine Art Schockstarre (Fluchtverhalten) und leiden innerlich vor sich hin.

- Eine Hohe Empfindlichkeit

Häufig sind hochreaktive besonders empfänglich für allerhand Sinnesreize und sie spüren diese äußerst stark. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Geräusche, Lautstärke, Gerüche, Texturen von Essen im Mund, kratzige Kleidung, optische Reize und werden dadurch im Alltag häufig überflutet und gestresst.

- Eine Außergewöhnliche Ausdauer und Beharrlichkeit

Viele hochreaktive Kinder haben ganz genaue Pläne in ihrem Kopf und sind in ihrem Denken starr und unflexibel. Haben sie sich etwas in den Kopf gesetzt, ist es schwierig bis unmöglich sie davon abzubringen. Wenn mein Sohn ein Eis aus dem Tiefkühler haben will, oder beschließt im Sommer unbedingt mit Kniestrümpfen aus dem Haus gehen zu wollen, dann wird er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Weg finden, an sein Ziel zu gelangen.

- Eine hohe Wahrnehmungsfähigkeit

Ihrem Blick entgeht beinahe nichts. Das macht es jeden Tag wieder zu einer riesen Herausforderung Tagesroutinen zu erledigen, die sie langweilen. Auf dem Weg zum Zähneputzen finden sie garantiert immer etwas, was sie in ihren Bann zieht und sie die eigentliche Aufgabenstellung völlig vergessen.

- Probleme mit Planänderungen und Übergängen

Von der einen in die andere Tätigkeit zu wechseln ist für viele hochreaktive Kinder extrem schwierig. Dadurch entstehen etliche Konflikte. Denn in unserem durchgetaktetem Tagesablauf lauern viele Übergänge: Morgens aufstehen, anziehen, ins Bad gehen, Zähneputzen und Waschen, in die Küche gehen, essen, Tasche packen, Schuhe anziehen, das Haus verlassen und ins Auto oder den Schulbus einsteigen und auch wieder aussteigen (und das meist unter Zeitdruck). Viele Eltern hochreaktiver Kinder müssen hier schon am frühen Morgen durch viele emotionale Ausbrüche navigieren, bevor der Tag überhaupt richtig angefangen hat. Zusätzlich bringen plötzliche Planänderungen hochreaktive Kinder völlig aus der Fassung und sind für sie kaum zu ertragen.

- Scheinbar nie enden wollende Energie

Werden die eigentlich nie müde? Das kann man sich schnell fragen, denn hochreaktive Kinder haben einen enormen Bewegungsdrang. Können sie diesen nicht stillen, kann man sie kaum bändigen. Am Essenstisch können sie dann nicht sitzenbleiben, sie laufen umher und lassen sich kaum stoppen. Wenn sie durch intrinsische Motivation angetrieben werden, lassen sie sich durch nichts und niemanden aufhalten und bleiben so lange dran, bis sie ihr Ziel erreicht haben. Mein Sohn ist Experte darin sein Essen im Vorbeigehen zu sich zu nehmen, anstatt sich mit uns an den Tisch zu setzen und bringt unfassbare Energie auf, um an Eis zu gelangen.

- Skepsis vor Neuem

Nicht alle, aber einige dieser Kinder sind sehr skeptisch und lehnen zunächst erst einmal alles kategorisch ab, was neu ist. Es ist eine große Aufgabe sie dazu bewegen, sich darauf einzulassen.

- Analytisches Denken und Problemorientiertheit

Hochreaktive Kinder wie meine Tochter sind sehr analytisch. Sie wirken dadurch oft schlecht gelaunt und mopperig. Sie fokussieren sich auf die eine Sache ihres Tages, die schlecht gelaufen ist, und beklagen, dass ihr ganzes Leben deshalb ein Desaster ist. Sie wirken daher auch oft altklug, weil sie ohne Umschweife auf Fehler hinweisen und kritisieren, weil sie daran interessiert sind Verbesserungen herbeizuführen.

- Besonders tiefe und ernsthafte Beziehungen

Hochreaktive Kinder benötigen viel Nähe und Unterstützung ihrer wichtigsten Bezugspersonen. Als Babys schlafen sie oft niemals allein. Meine Tochter war Expertin darin mich vom Schlafen abzuhalten. Hochreaktive Kinder haben zudem relativ wenig Freundschaften. Die, die sie aber haben, sind besonders tief.

Hochreaktivität ist eine Temperamentsausprägung, die häufig genetisch bedingt ist. Betroffene Kinder stellen ihr Umfeld vor extreme Herausforderungen. Ihre emotionalen Ausbrüche bringen Eltern an ihre Grenzen und häufig auch in Erklärungsnot und in Konflikte, wenn das Kind in Kita oder Schule explodiert. Sie sind in allem „mehr“ als Gleichaltrige und häufig frage ich mich, was ich eigentlich falsch gemacht habe, dass meine Kinder so sind, wie sie sind. Und ich bin mir sicher, damit bin ich nicht alleine.

Mittlerweile habe ich gelernt, dass diese „Special Effects“, die ein hochreaktives Kind mit sich bringt, nicht ausschließlich negativ sind! Dazu aber mehr in meinem anderen Blog-Artikel.

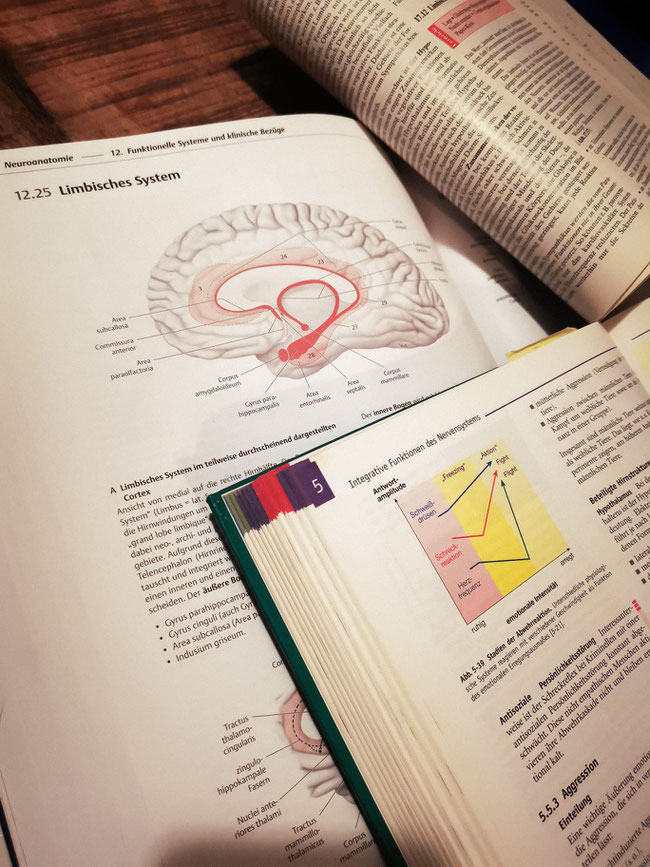

Ein Ausflug in die Neuroanatomie und das Nervensystem

Als ich herausgefunden habe, dass meine Kinder und insbesondere mein Sohn hochreaktiv sind, habe ich viel gelesen und zahllose Podcasts gehört. Spätestens als mein Sohn in einem seiner „Blowouts“ einen anderen Jungen im Kindergarten geprügelt hat, reichte mir eine rein psychologische Erklärung einfach nicht aus. Ich konnte einfach nicht damit leben, dass mein Sohn seine Wut durch aggressives Verhalten anderen Personen gegenüber versuchte zu bewältigen. Gewalt ist in unserer Familie nicht akzeptiert. Es machte mich einfach total wütend und fertig, dass er so etwas getan hatte. Dennoch handelt es sich um meinen Sohn, den ich liebe und der normalerweise sehr freundlich und sensibel ist. Also warum?! Ich musste ich einfach eine Erklärung für sein Verhalten finden, die ich auch nachvollziehen konnte. Hängen geblieben bin ich dann an einem wissenschaftlichen, medizinischen Ansatz aus dem Bereich der Neuroanatomie.

Schlünke, Schulte, Schumacher et al.; Prometheus - Lernatlas der Anatomie; Kopf, Hals und Neuroanatomie; 2. Auflage, Thieme

Schiebler & Schmidt, Anatomie, 8. Auflage, Springer

Deetjen, Speckmann, Hescheler, Physiologie, 4. Auflage, Elsevier

Das limbische System

Das limbische System ist Teil unseres Gehirns und ist an allen neuronalen Vorgängen beteiligt, die unser Verhalten bestimmen. Seine Anteile haben Einfluss auf unsere Emotionen und kontrollieren zusammen mit dem Stammhirn essentielle Körperfunktionen wie Wachsein, Schlafen, Aufmerksamkeit, Erregung…[1] In diesem Teil des Gehirns werden laufend Reize verarbeitet und daraus unbewusst Emotionen erzeugt. Viele davon erreichen nicht einmal unser Bewusstsein. Das geschieht nämlich erst, wenn sie es bis in unser Großhirn schaffen.

Emotionen sind wissenschaftlich schwer zu definieren. Wir können sie als Prozesse auffassen, die den Organismus zu bestimmten Handlungen und Reaktionen treibt. Daher sind Emotionen eng mit unbewussten Handlungen, Instinktverhalten und vegetativen Regulationen, also unwillkürlichen und nicht direkt und absichtlich beeinflussbaren Vorgängen im Körper verbunden.

Sowohl beim Menschen, als auch beim Tier werden emotionale Schaltkreise im Gehirn derart aktiviert, dass sie reflexhaft zu bestimmten Verhaltensweisen, insbesondere Flucht- oder Kampf-Modus führen. [2]

Befinden wir uns in einer bedrohlichen Situation, werden die Anteile des limbischen Systems aktiviert und es wird eine Abwehrkaskade in Gang gesetzt. Dieser Mechanismus ist so tief in uns allen verankert und spielt sich in „alten“ (zuerst entstandenen) Gehirnstrukturen ab. Die dagegen „neue“ Großhirnrinde, die u.a. für rationales Denken, Lesen, Hören, Sehen, Sprechen und willkürliche Bewegungen zuständig ist, ist davon ausgenommen und wird sogar gehemmt. Diese Funktion soll das Überleben in Grenzsituationen sichern, indem das limbische System das Handeln übernimmt und das Denken gleichzeitig abgeschaltet wird. Wechselt das Gehirn auf Katastrophen-Modus, werden folgende körperliche Reaktionen in Gang gesetzt, ohne dass wir darauf Einfluss nehmen können:

- Die große willkürliche Muskulatur wird stärker durchblutet, damit wir fliehen oder kämpfen können, gleichzeitig werden Haut und Nieren schlechter durchblutet

- Die Herzfrequenz erhöht sich und die Kraft des Herzmuskels wird gesteigert

- Die Pupillen weiten sich

- Die Körperhaare stellen sich auf

- Schweißdrüsen werden aktiviert

- Die Atmung wird verstärkt

Dieser Abwehrreaktion geht eine Aktivierungsreaktion (Arousal Reaction) voraus. Sie kann durch laute Geräusche, unerwartete Lichtreize oder Berührung ausgelöst werden. [3]

Eine zentrale und wichtige Steuerungsfunktion beim emotionalen und aggressiven Verhalten übernimmt dabei die Amygdala, der sogenannte Mandelkern. Die Besonderheit bei hochreaktiven Kindern ist, dass ihre Amygdala besonders aktiv ist. Sie ist sehr empfindlich und selbst im Normalzustand übermäßig gereizt. Daher wechselt sie bereits bei relativ geringem Stresslevel in den Katastrophenmodus. Weiterhin vermutet man, dass die im Blut befindlichen Stresshormone hochreaktiver Kinder von Grunde auf erhöht sind. Diese Kombination sorgt dann dafür, dass diese Kinder besonders schnell und äußerst massiv reagieren und aus einer Mücke einen Elefanten machen, denn ihr körpereigenes Alarmsystem läuft auf Hochtouren.

Da Amygdala-Aktivität die Großhirnrinde und ihre Funktionen hemmt, um das Überleben zu sichern, werden regulative Funktionen abgeschaltet. Hochreaktive Kinder in diesem Zustand können uns nicht zuhören, sie können uns nicht ansehen und sie können nicht nachdenken. Durchatmen und Ruhigbleiben ist unmöglich, die Impulskontrolle ist deaktiviert. [4] Aus eigener Erfahrung kann ich sagen: es ist aussichtslos zu versuchen das Kind mit Worten oder Erklärungen zu beruhigen oder zu Vernunft zu bringen! Häufig wird es dadurch sogar noch schlimmer. Mary Sheedy Kurcinka beschreibt es ganz treffend: In solch einem Zustand ist das Gehirn des Kindes gekapert. Es kann nichts dafür.[5]

Stress in jeglicher Form reizt unser zentrales Nervensystem. Wie viel Stress eine Person verträgt ist ganz unterschiedlich von vielen unterschiedlichen Faktoren. Manchmal ist dies sogar tagesformabhängig. Unser normales Verhalten bewegt sich in einem gewissen Bereich und schwankt hin und her so lange bis die Amygdala Alarm schlägt. Sie setzt dann ihren einprogrammierten Notfallpaln in Gang und es kommt zum "Fight or Flight"-Verhalten. Das betroffene Individuum gerät entweder in einen Fluchtmodus (Schockstarre, Rückzug, Verstecken, Abblocken...) oder aber in den Kampfmodus (häufig begleitet von aggressivem Verhalten, Wut, Geschrei, die Betroffenen sehen Rot). Unabhängig davon in welchem Modus das ursprünglich "normale" Verhalten ausbricht, geraten Betroffene in eine Spirale und sind so lange sie dort herumkreiseln für Außenstehende insbesondere durch Worte nicht zu erreichen. Ihr Verstand ist offline und das Gehirn auf Autopilot - mit der Amygdala am Steuer.

Erst wenn sie sich wieder beruhigt haben und zum Bereich des normalen Verhalten zurückkehren, sind sie wieder ansprechbar.

Aber was können wir denn dann tun?

Das kommt immer etwas auf das Kind an. Wir müssen ruhig und verständnisvoll bleiben (das ist das Schwierigste!!!). Wir müssen signalisieren: „Ich bin da und helfe dir! Es ist ok, dass du wütend bist. Gemeinsam schaffen wir das.“ Mein Sohn kann es allerdings nicht haben, wenn ich ihn dann in solch einem Moment berühre. Er benötigt zunächst eine Auszeit und Ruhe für sich, um sich regulieren zu können, bevor er in der Lage ist körperliche Nähe und Zuspruch zuzulassen. Also sage ich ihm dann, dass ich für ihn da bin und ihm helfe, wenn er bereit dazu ist und setze mich ruhig in seine Nähe und warte. Wenn er bereit dazu ist frage ich ihn dann, ob ich ihn in den Arm nehmen soll. Meistens funktioniert das dann auch. Erst wenn er wieder vollkommen entspannt ist, bespreche ich die Situation mit ihm nach. Viele glauben, dass dies ein antiautoritäres und inkonsequentes Verhalten ist, weil sie der Meinung sind, dass inakzeptables Verhalten sofort unterbunden und besprochen werden muss. Da ich aber mittlerweile weiß, dass der Verstand meines Sohnes in Wutanfällen „offline“ ist, verschiebe ich solch ein Gespräch auf einen späteren Zeitpunkt.

Und wie soll das Kind dann lernen seine Wut zu kontrollieren?

Nun, das kommt hoffentlich in ein paar Jahren dann Stück für Stück. Auch hier liefert mir die Neuroanatomie eine logische Erklärung: Die Amygdala ist von Geburt an aktiv und tut ihren Dienst. Ihr Gegenspieler, das Großhirn aka Verstand, entwickelt sich erst im Laufe des Älterwerdens und erreicht seine volle Reife und Funktionsfähigkeit im Erwachsenenalter. Während der Gehirnentwicklung eines Kindes werden Nervenverbindungen neu gebildet und stetig ausgebaut. Wichtig zu wissen ist, dass insbesondere diese Verbindungen ausgebildet werden, die besonders häufig genutzt werden. Ein blinder Mensch hat zum Beispiel kein großes Gehirnareal, welches für das Sehen verantwortlich ist. Dafür sind andere Bereiche, die zum Beispiel für Hören oder Fühlen zuständig sind, besonders stark ausgeprägt.

Genauso ist es mit hochreaktiven Kindern: reagieren sie fortlaufend mit extremen Verhaltensweisen aus dem Flucht- oder Kampfspektrum, so festigen sich die neuronalen Verbindungen in diesem Bereich. Je häufiger das geschieht, desto mehr werden diese Strategien dann in das wachsende Gehirn „einprogrammiert“ und werden mehr und mehr zum Normalverhalten dieser Kinder. Als mir das bewusst wurde, habe ich mir geschworen darauf zu pfeifen, was andere über meinen scheinbar anti-autoritären Erziehungsstil halten. Es interessiert mich nicht, was die Gesellschaft dazu sagt. Es geht hier einzig und allein um die gesunde Entwicklung meiner Kinder und meine Beziehung zu ihnen. Ich habe nicht den Anspruch alle ihrer Ausbrüche zu vermeiden. Das schaffe ich eh nicht. Ich bin aber sensibilisiert, kenne die anatomischen Zusammenhänge. Ich kenne meinen Sohn und meine Tochter und weiß, was sie brauchen. Und nun ist es meine Aufgabe zusammen mit ihnen daran zu arbeiten und darauf zu hoffen, dass ihr Großhirn bald am Steuer ist.

[1] Schiebler & Schmidt, Anatomie, 8. Auflage, S. 817

[2] Deetjen, Speckmann, Hescheler, Physiologie, 4. Auflage, S. 328

[3] Deetjen, Speckmann, Hescheler, Physiologie, 4. Auflage, S. 737ff

[4] Sand, Mein Bauch ist ein Vulkan, S. 85ff

[5] Kurcinka, Wie anstrengende Kinder zu großartigen Erwachsenen werden

Kommentar schreiben